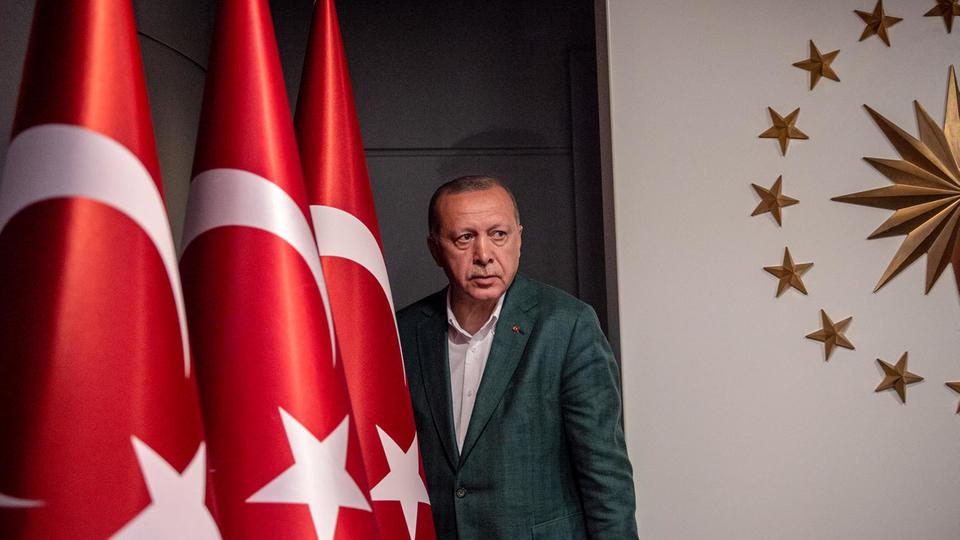

كان التاسع من آب (أغسطس) 2016، يوماً فاصلاً في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، عندما ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة سان بطرسبورغ والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ثلاثة أسابيع من محاولة الانقلاب العسكرية ضده، والتي كانت الكثير من المؤشرات تدل على دعم واشنطن لها، ومنها إقامة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن في الولايات المتحدة الأميركية، في وضع شبيه بإقامة الخميني في باريس (تشرين الأول 1978- شباط 1979) والتي كانت تدل على رضا الغرب الأميركي- الأوروبي عن عملية تحول في النظام الايراني بعيداً من نظام الشاه.

شكّل ذلك التاريخ، بداية عملية استدارة تركية في اتجاه موسكو وطهران، اللتين أبدتا تأييداً صريحاً لأردوغان يوم محاولة الانقلاب تلك، بعيداً من واشنطن، التي كانت علاقاتها بأنقرة متوترة منذ انتهاء الدعم الأميركي لحكم “الإخوان المسلمين” في القاهرة في عام 2013.

ثمة استدارات حددت التاريخ الحديث لمنطقة الشرق الأوسط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: استدارة الرئيس المصري جمال عبدالناصر باتجاه موسكو في أيلول (سبتمبر) 1955، بعيداً من الغرب الأوروبي – الأميركي، وهي الاستدارة التي قادت إلى حربي 1956 و1967 من أجل إعادة مصر إلى الحضن الغربي، بعيداً من الكرملين، ثم استدارة الرئيس المصري أنور السادات في عام 1974، مبتعداً عن موسكو نحو واشنطن، والتي قادت إلى زيارته القدس في عام 1977، ثم توقيع “اتفاق كامب دافيد” في عام 1978.

تشبه تلك الاستدارة التركية الاستدارتين المصريتين، بحكم أهمية موقع تركية الجغرا- سياسي، من حيث تأثيرها على محتوى الصورة الإقليمية العامة للمنطقة، إذ حدد تلاقي أردوغان – بوتين مسار الأزمة السورية باتجاه هزيمة المعارضة السورية المسلحة بدءاً من حلب في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وفتح طريقاً لمساري “الآستانة” و”سوتشي” حول الأزمة السورية، بعيداً من الاتفاقات الأميركية – الروسية التي تجسدت في القرار الدولي 2254 (18كانون الأول 2015)، كما حدد اتجاهاً أميركياً جديداً في عهد الرئيس دونالد ترامب، لم يكن موجوداً في عهد الرئيس باراك أوباما، قضى بوجود عسكري أميركي في شرق الفرات السوري، موجه ضد كل من موسكو وأنقرة. إلى ذلك، أدت الاستدارة التركية نحو موسكو، إلى فتح المجال لنشوء “ثالوث سوتشي” (موسكو- أنقرة – طهران) منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، الذي أتاح لطهران حرية الحركة ضد العقوبات الأميركية التي بدأت في الرابع من تشرين الثاني 2018. كما أتاحت استدارة أنقرة نحو موسكو، ومن ثم طهران، حرية حركة للدوحة بعد تحرك الرباعي العربي (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، البحرين ومصر) واتخاذه إجراءات ضدها منذ الخامس من حزيران (يونيو) 2017.

يمكن القول هنا، أن أردوغان استفاد من تلك الاستدارة في منع نشوء “كوريدور” كردي يمتد من الحدود التركية – العراقية – السورية، حتى رأس البسيط شمال اللاذقية على البحر المتوسط، يفصل تركيا ومعها إقليم شمال العراق، عن العالم العربي بحزام كردي، إذ أخذ الرئيس التركي، بعد نيله غطاء روسياً، جيب جرابلس- إعزاز، بين 25 آب 2016 و23 شباط (فبراير) 2017، ثم استولى على عفرين في الربع الأول من العام 2018، لينشأ بعد ذلك في “اتفاق سوتشي” (17أيلول 2018) تفاهم تركي – روسي حول إدلب.

صحيح أن طموحات أردوغان تجاه سورية لم تعد تتجاوز حدود الهم الكردي، بعيداً عما كان عليه الأمر في العامين 2011 و2012، عندما كان الجهد التركي يصب في اتجاه تسليم “الإخوان المسلمين” الحكم في دمشق، بموازاة تسلم “حزب الدعوة” الموالي لطهران الحكم في بغداد، عبر رئيس الوزراء نوري المالكي.

تجدر الإشارة إلى أن ثالوث موسكو – أنقرة – طهران، يحمي أردوغان من عقابيل الحرب الباردة الأميركية – التركية القائمة منذ صيف العام 2013، والتي كادت تطيح به في 15 تموز (يوليو) 2016. وفي هذا الصدد، تجتمع موسكو وأنقرة وطهران (ومعهم دمشق) على العداء للوجود العسكري الأميركي في شرق الفرات السوري وعلى التوجس من مفاعيله، وينبع موقف موسكو من كون الوجود العسكري الأميركي ينهي استفرادها بالملف السوري، الذي أوحى لها به أوباما في عام 2015، فيما ترى طهران في الوجود العسكري الأميركي سداً يقطع الطريق بينها وبين بغداد ودمشق والضاحية الجنوبية لبيروت. أما أنقرة، فترى في الدعم الأميركي لأكراد “حزب الاتحاد الديموقراطي”، وهو الفرع السوري لـ “حزب العمال الكردستاني”، أكثر من مجرد دعم لصالح مسلم وألدار خليل، بل لعبدالله أوجلان وجميل بايك ومراد قره يلان. يجب هنا أيضاً ملاحظة أن “ثالوث سوتشي” أعلن نشوء استقطاب إقليمي يشمل بمفاعيله مساحة واسعة من منطقة الشرق الأوسط، يضع طهران وأنقرة والدوحة وحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس الغرب، والحوثيون في صنعاء، في مواجهة الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة، وهو ما يؤدي إلى نشوء انقسامات في حكومتي بغداد وبيروت. وليس بعيداً من مفاعيل هذا الصراع الاستقطابي، تأييد الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة، انقلاب العسكريين السودانيين ضد عمر البشير في 11 نيسان الماضي، علماً أن ميول البشير الإسلامية كانت تدفعه باتجاه أنقرة والدوحة أكثر من الرياض، على رغم محاولته اللعب على حبال التناقضات الإقليمية منذ العام 2017. ولا يمكن عزل انفجار الصراع العسكري في الرابع من نيسان بين قوات اللواء خليفة حفتر وحكومة طرابلس الغرب عن كونه بمثابة ميزان حرارة يدل على ارتفاع درجة حدة الصراع بين المعسكرين الإقليميين.

في المجمل العام، قادت استدارة أردوغان إلى مكاسب تركية، لكنها أيضاً وضعت أنقرة في تحالف يبدو واضحاً أنه ظرفي وموقت وهش، وهو ما تعكسه الخلافات الروسية – التركية حول مجمل الأزمة السورية، ومنها خلافهما الراهن حول إدلب الناتج عن عدم التزام أردوغان باتفاقه مع بوتين تجاه تصفية “جبهة النصرة”، وفتح طريقي حلب – دمشق وحلب – اللاذقية، وهو ما نص عليه اتفاق 17 أيلول 2018، وكان يفترض تحقيق هاتين النقطتين بداية العام 2019. ويبدو أن فتح الروس أخيراً معركة إدلب، يهدف إلى الضغط على أردوغان لتحقيق ذلك فقط.

أما من جهة الرئيس بوتين، فيوحي التحالف مع تركيا بوجود اتجاه نحو السعي إلى زعزعة بنية “حلف الأطلسي” عبر تشجيع التناقضات التركية- الأميركية. وليست صفقة صواريخ “إس 400” الروسية إلى تركيا، بعيدة من ذلك. كما أن تمتين الروابط عبر الاقتصاد، مثل خط السيل الجنوبي الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، يدخل ضمن الاتجاه الروسي المذكور.

إلى ذلك، ترى طهران في “ثالوث سوتشي” وسيلة لحمايتها من عاصفة الرياح الأميركية التي هبت عليها منذ سحب ترامب في 8 أيار (مايو) 2018 التوقيع الأميركي على الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم إبرامه العام 2015.

إذا قارنا استدارة أردوغان باستدارة عبدالناصر، تبدو مكاسب الرئيس المصري أكبر: تأميم قناة السويس، استغلال الخلاف الأميركي – البريطاني، والدعم السوفياتي من أجل الخروج بمكاسب سياسية في حرب 1956 على رغم الهزيمة المصرية العسكرية أمام إسرائيل في تلك الحرب. ثم أن دعم موسكو كان بمثابة عامل مساعد، إضافة إلى ذلك، ساعد ركوب عبدالناصر رأس موجة المد القومي العروبي، القاهرة على هزيمة معسكر “حلف بغداد”. أما أردوغان، فيبدو الآن في مأزق، وسط تراجع قوته الداخلية، وفق الانتخابات المحلية الأخيرة، وفي الوقت ذاته لم يستطع خارجياً أن يقنع واشنطن بعقد صفقة معه من أجل إبعاده عن موسكو، وربما كان هذا هدفه العميق من التقارب مع بوتين. علماً أنه لا يستطيع تحقيق مكاسب استراتيجية لتركية من التقارب مع روسيا، تفوق المكاسب التكتيكية في الملف السوري التي نالها منذ زيارته إلى روسيا في التاسع من آب 2016.

المصدر: صحيفة الحياة: ٣ حزيران/ يونيو ٢٠١٩

* كاتب سعودي.